①セカンドオピニオンとは

「セカンドオピニオン」とは、元々医療の世界の言葉です。具体的には、「治療や手術などの方針について現在かかっている医師とは別の医師の意見を聞き、参考にすること」を言います。

医師とて全てにパーフェクトではありませんし、注意を尽くしていても見逃しや診断の誤りはあり得ます。このため、別の医師の意見を聞くことも時には必要なのです。

但し、その場合でも「ファーストオピニオン」、要するに担当医の意見はまず大事にすべきです。医療を受ける側は、症状などが悪いほど自分の願望に応じて都合の良い意見を求める(「オピニオンショッピング」と言います)ことがあるからです。

※医療におけるセカンドオピニオンについては、例えば東京都福祉局のWEBページにわかりやすい説明があります。

②税理士事務所のセカンドオピニオン

税理士事務所のWEBページ等で「あなたは今の税理士で大丈夫ですか?」や、「こんな税理士は要注意」といった説明を展開し(そこだけなら弊所ブログ「にせ税理士について」と似ています)、さらに他の税理士の業務に対する「セカンドオピニオン」を営業トークにしている事務所を時折見かけます。

セカンドオピニオンとは前述の通り元々医療の世界の言葉ですが、公認会計士や税理士などの専門家業務においても使われることが増えてきました。

要するに「現在依頼している専門家の業務について、他の専門家に依頼して評価、検討する」ことを言います。

このような営業姿勢は、特に若くパワフルな税理士が経営する事務所に多いようです。

しかし通常、元々契約している税理士はこのようなセカンドオピニオンを好まないものです。自分たちの間違い探しをされるような気がしてプライドが傷つけられるからかもしれません。

もう一つ注意すべき点があります。

私も時々関与している金融機関を通じてセカンドオピニオンを求められるのですが、「今の税理士がこんなにダメだから見て欲しい」といった論調が時々見受けられます。

ところが、良く聞くとその税理士が実際にはきちんとしたプロとしての判断や仕事をしておられるのに、依頼主とのコミュニケーション不足で理解されていないだけ、ということが多々あります。そのようなケースにおいては、今の税理士が如何に真っ当な仕事をしておられるかを説明し、もう少しコミュニケーションをとってみてはどうか、とアドバイスしています。

③私達のスタンス

さて、私達の事務所は、私達のお客様が他の税理士などのセカンドオピニオンを受けることも「歓迎」しています。

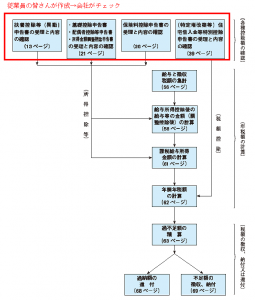

私達の事務所内には、「耕夢」システムを中心として職員教育や業務チェックリスト、相互チェック、トリプルチェック、税務調査対策など品質管理に関する枠組みが設けられています。また最後の砦として、税理士賠償責任保険(税理士が判断を誤って税務上の損失が出た場合に補填する保険)にも加入しています。

しかし、どんなことにも100%の無誤謬はあり得ません。万一そのような場合には、顧客にご迷惑をお掛けすることになりますし、セカンドオピニオンの結果お客様が損失を回避できれば、それは結果としてお客様のためになる良い事なのです。

もちろんそのようなケースがあれば私達は大変恥ずかしい限りなのですが、逆にそのような緊張感の元に自らを置くことで、さらなる業務品質の向上を目指すエネルギーが生まれてきます。

![medical_seishinka_man[1]](https://shiojiri.gr.jp/blog/wp-content/uploads/2020/10/medical_seishinka_man1-150x150.png)