⑥困った時は

※順次追加していきます

[エラー画面が出た]

[パスワードを忘れた]

[トップメッセージに行けない]

[ログインできない」

[メンションが作成できない]

[ファイルが添付できない]

「事務所一般」カテゴリーアーカイブ

税理士法人耕夢chatterの使い方⑤(お客様向け)

⑤スマホでの使い方

chatterは、スマホでも「Slaesforceアプリ」をダウンロードすることで利用できます。

PCより便利な場合もあるので、是非使って下さい。

iPhoneでもAndroidでも、アプリ検索で「Salesforce」を探すと上記が出てきますので、インストールしてください。

インストールが完了したらログインしますが、その際 ③招待と受入 で保存したユーザー名とパスワードを入力します。

スマホでの画面はこのようになっています。

PCよりだいぶ簡略化されていますが、メッセージやコメントを書きやすくなっています。

またメンション等の書き方も原則としてPC同様です。

便利なのが「スマホ撮影画像の添付」機能です。

メッセージやコメントを書く際、スマホに保存された画像を添付するだけではなく、カメラを起動して撮影即添付することが可能です。

急に届いた郵便について弊所に質問したり、物件の管理状況や資料の書き方の質問など、画像を通してお話したほうが良い場合にはこちらをお使い下さい。

もちろん、これらの画像も秘密保持対策は十分になされています。

税理士法人耕夢chatterの使い方④(お客様向け)

④パソコンでの使い方

グループに加入すると、このような画面が表示されます。

(※このような画面でない場合は ⑥困った時は へ)

chatterの書き込みは、「トップメッセージ(そのトピックでの一番最初の書き込み)」に、「コメント」がどんどん付されていく形をとっています。

新しい話題が出た際は、トップメッセージをまず作成しましょう。

トップメッセージを書く場合、次の画面にある「最新情報を共有」と書かれた枠内をクリックすると、文字の記載やファイルの添付が可能なテキストボックスが現れます。

この書き込み欄でできることを以下箇条書きしてみます。

・普通のテキストファイル(太字や下線、箇条書きなどの装飾も一部可能)

・画像の貼り付け(ファイルとしても添付可能)

・メンションをつけて、知らせたい相手に通知(後で詳しく書きます)

・ハッシュタグ 「#」 あとは他のSNSと同様

・ファイルの添付の仕方 トップコメントには10ファイル、その後のコメントには1ファイルだけ添付

・リンクの張り方 http:~などで始まるテキストを書くと勝手にリンクに

・それ以外の言葉にリンクを貼りたければ、その文字列を選択してから「リンク(チェーンのアイコン)」ボタン→アドレス入力

メッセージを書く欄で「@(半角アットマーク)」を入力するか、人のマークのアイコンを押すと、メンションを付ける候補が表示されます。候補が出ない場合、相手の名前の一部を入れてみましょう。また全く候補に出てこない場合、その相手がこのグループに正しく所属しているか確認してください。

メンションを付けて送信すると、下のような通知(ベルのマークのアイコンを押すと表示)が出るとともに、メールでも相手にお知らせが届きます。

また、「グループの詳細」欄にある「グループのメール」アドレス(長いメールアドレス)に、登録したユーザのメールアドレスからメールを送信すると、そのメールの内容が投稿されます。

時々こういった画面になり、トップメッセージを書く欄が現れない時があります。

そういう場合は、「グループアドレス(上記の例だとchatterテストグループ)」が書かれたリンクをクリックすると、最初に示したトップメッセージを書くことのできるページに移動します。

なお、トップメッセージを書くことのできるページを開いている際、ブラウザのアドレスバーに表示されているURL(https://koum.lightning.force.com/lightning/r/***/view)は、そのトピックや付随するコメントをまとめて表すことができます。

議論の形式をWordやテキストファイルなどで保存しておくと、そのURLを開くことですぐにそのやり取りを呼び出すことができます。

税理士法人耕夢chatterの使い方③(お客様向け)

③招待と受入

chatterグループは、「招待」→「受入」という過程を通じてグループに加入頂く手続きを採っています。

まず、chatterグループの管理者から、ユーザであるあなたに「招待」が送信されます。

これは通常メールで送られますが、そのメールアドレスはあなたが通常使っており、メールの受信が随時できるものを選び、事務所の担当に知らせて下さい。

送信された「招待」はすぐにメールボックスに届きます。

これを開くと以下のようなメッセージが書かれていると思います。

この中にある「今すぐ参加」ボタンを押すと、以下のような登録画面が出ます。

名前や会社名を入力するのですが、この際「姓」「名」が通常と逆順になっていることに注意して下さい(多分英語由来のシステムであることが原因です)。

この入力を終えて「次へ」を押すと次の入力画面が出ますが、その際一番上に表示される「ユーザー名」を必ずどこかに保存しておいて下さい。

その後パスワードを設定(少なくとも 8 文字を使用し、数字と文字を組み合わせ)し、携帯電話を登録(しなくてもOKです)するとアカウントが作成され、ようこそ!という画面になります。

この画面にある「表示」ボタンを押すと、参加したchatterグループのトップ画面が表示されるはずです。

税理士法人耕夢chatterの使い方➁(お客様向け)

②耕夢グループchatterの特徴

先に説明しました通り、chatterは個人情報や企業秘密を含む情報を安全にやり取りすることのできるシステムです。

例えば、chatterにおいてやり取りされる情報には下記のようなものがあります。

・役職員の人事や給与、家族等の情報

・法人の月次試算表や前年比較などの分析データ

・相続税申告書の原稿や業務進捗状況

・戸籍謄本等のデータ

・不動産の状況など写真データ

・新製品・サービスの開発状況やそれに関連した会計税務の議論

・提携している弁護士、司法書士、社会保険労務士への相談

耕夢グループのchatterには「chatterグループ」がいくつも設けられています。

これらのグループは、法人や個人事業主の皆さんに向けたものがほとんどですが、一顧客一グループではなく、経理や相続対策など分野ごとに分けて複数設けられている場合も多くあります

これらのグループには参加者が厳格に決められており、同じ顧問先向けchatterグループであっても、そのグループへの加入が承認されていないユーザにはメッセージもファイルも一切閲覧できないようセキュリティが適用されています。

税理士法人耕夢chatterの使い方①(お客様向け)

<こんな記事を書いてます>

〇すぐに使い始めたい人向け(この後すぐ)

①chatterとは(このページ)

②耕夢グループchatterの特徴

③招待と受入

④パソコンでの使い方

⑤スマホでの使い方

⑥困った時は

〇すぐに使いたい人向け

・招待メールを開き、「今すぐ参加」ボタンを押す

・「名」「姓」の順番になっていることを注意して名前などを記入

・次の画面上部に表示された「ユーザー名(メールアドレスを基に作られてます)」を記録

・パスワードを決めて入力(携帯電話番号は登録しなくてもOK)

・アカウント作成

・「ようこそ! 〇〇グループ (非公開、顧客を含む) のメンバーになりました」メッセージ

→「表示」をクリック

・メッセージ確認や投稿画面が表示される

①chatterとは

chatter(チャター)は、Salesforce(セールスフォース)社が提供するビジネス版SNSです。

社内の情報共有、ファイル共有、業務連携を促進する目的で使用され、FacebookやTwitterのような「#」「@」のメンション機能やグループ機能、モバイル対応により、場所を問わずリアルタイムなコミュニケーションと知識・情報の蓄積・共有を実現します。

耕夢グループは、独自開発した耕夢システム内で、このchatterを「事務所内及びお客様との安全なコミュニケーション」に活用しています。

chatterには担当をはじめとする職員や提携する士業専門家が常駐して対応でき、また必要なファイルなどが全て保存されています。

この点が他のSNS(LINEやFacebookが代表的)やメールとの違いと言えます。

他のSNSやメールの場合、メッセージや添付されたファイルは、送信されると外部にある相手のアカウントに持ち出されます。

しかし個人情報や企業秘密を含む情報をやり取りする場合が多い会計事務所の場合、あまり簡単にそういった情報を外に出すべきではありません。

chatterも似たような動作をしているように見えますが、実際にはメッセージやファイル全てが「制限されたグループ内で保存」されるという形で完結しており、わざわざダウンロードして他に漏らさない限りは外に出ないよう管理されています。

使い分けが面倒でしょうか?

とはいえ、現在でもメールや電話、場合によってはまだFAXといった複数のやり取りを並行している場合も多いと思います。これはそれぞれの用途がそれぞれに長所や弱点を持っているためであり、ビジネスSNSでも考え方は変わりません。

一般的なコミュニケーションやちょっとした相談・問い合わせといった気軽な用途には、やはりLINEなどの通話やメッセージが適していると思います。

chatterは、単なる連絡ツールではなく。「会計事務所がいつもそこにいる感じ」や「皆さんお手元のPCやスマホが入口になっている会計事務所」というイメージでとらえて頂けると分かりやすいかもしれません。

体温を上げると身体は整う

「なんだか疲れやすい」「最近風邪を引きやすい気がする」。そんなとき、「体温」を意識したことはありますか?

実は、体温が1℃下がるだけで、免疫力や代謝は大きく変化します。逆に言えば、少しの工夫で体温を高めるだけで、体は驚くほど元気を取り戻してくれるのです。

体温が上がると、免疫が働きやすくなる

平熱が36.5〜37.0℃前後だと、白血球などの免疫細胞が活発に働きます。これが35℃台になると、免疫力が3割以上も低下するともいわれています。

つまり、風邪を引きやすい、体調を崩しやすい…という方は、まず「体温を取り戻す」ことが改善の第一歩です。

私はコロナ禍の際、ワクチンの副反応がひどく(ほとんどかかったような熱などの症状が出ました)、最低限の2回しか接種しなかったのですが、朝風呂の習慣を中心に「体温を上げる」ことに注力しているためか、今に至るまで全くかからず過ごせています。

体を温める習慣、できていますか?

たとえば朝風呂。

朝のシャワーや入浴で体温が上がり血行が良くなると、免疫力だけではなく自律神経が整い、頭がスッキリ冴えた状態で一日をスタートできます。

また、内臓の働きも活性化しやすく、胃腸が「目覚める」効果も。

さらに、「軽い運動」もおすすめです。

ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなどは、体に無理なく熱を生み出してくれます。

運動によって血流が改善され、手足の冷えが取れてくると、体の芯から温まってくるのが分かるはずです。

食事の力で、体の中から温める

ショウガ、にんにく、唐辛子といった香味野菜やスパイス類は、血行を良くしてくれる代表格です。

また、朝食をしっかり摂ることもポイント。朝の食事は、日中の体温リズムを整えるうえで重要な役割を担っています。

特に冷えやすい方は、冷たいサラダや飲み物ばかりでなく、温かいスープやみそ汁などを日常的に取り入れてみてください。

「不調の原因が、実は“冷え”だった」。

こうした話は、決して少なくありません。

朝風呂、軽い運動、温かい食事。できることからで構いません。日々のちょっとした工夫が、体調を大きく左右します。

なおこれから暑い季節がやってきますが、実はそういう季節ほど体を冷やす環境や行動をとりがちです。

そのような時も、是非体温を保つ習慣を忘れないようにして下さい。

なかなか時間がとれない、という方も多いと思いますが、「体温を上げる習慣づけ」は少しずつでも必ず効果があります。

<出典>

厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」

環境省「熱中症環境保健マニュアル 2018」

文部科学省「中学生用食育教材 指導者用」

どんな会計ソフトでもOK(汎用データコンバータ)

1.財務会計データの非互換性

会計ソフトに代表される財務会計用ソフトウェアは、それぞれの開発会社が独自に定めた方法でデータを保存しており、当然ながらそれぞれの間に互換性(相互に利用できること)がありません。

このため、例えばある会計ソフトを長年利用してきた会社が、別のより使いやすい、廉価な会計ソフトに移行したいと考えたとしても、旧ソフトから新ソフトへのデータ移行は容易ではありませんでした。

また、同じ開発会社の会計ソフトと販売管理ソフトは連携の取れる場合が多いのですが、違う開発会社間の連携はごく稀なケースを除いては不可能でした。

そんな訳で、これまで財務会計用ソフトの世界は、データの非互換性が一種の「移動障壁」であったと言えます。

2.汎用データコンバータ

このような状況に対応するため、税理士法人耕夢は「汎用データコンバータ」を開発しました。

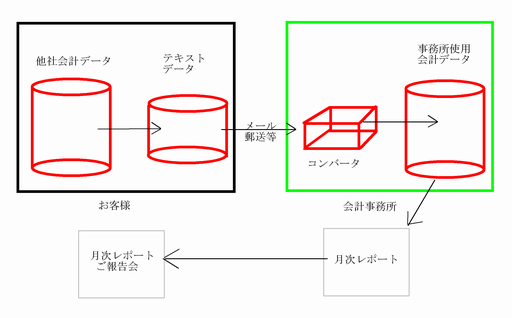

汎用データコンバータを利用した業務の例

汎用データコンバータを利用した業務の例

このコンバータは、①ある会計ソフトウェアや販売管理ソフトウェアなど、決まった様式で多数の取引などの情報を持つデータ(ソースデータ)から、別のソフトウェアにおいて取扱が可能な様式へ、一度の簡単な設定後は自動的に変換を行うことができる、一種の「フィルタ」と呼ばれるアプリケーションです。

このコンバータを利用することで、お客様がどの会計ソフト(仕訳をCSVなどテキストデータの形で出力が出来るものに限ります)をご利用の場合でも、簡単な基礎データ収集と初期設定によって私どもの事務所で使用する会計ソフトの形式へのデータ変換が可能です。

3.汎用データコンバータでできること

では、この汎用データコンバータでどのような作業ができるでしょうか。 現在実際に行われている作業の一部をご紹介します。

1)会計ソフト移行

このコンバータが最も力を発揮するのがこの作業です。

新しく顧問先になって頂いた会社が現在会計事務所で使用しているものと異なる会計ソフトを使用して経理業務を行っておられる場合、いわゆる「自計化(顧問先にて基本的な記帳を行い、会計事務所が内容の確認を行う方式)」状態を続けるためには、従来は

- 顧問先においてBをAに変更してもらう

- 会計事務所でBを新たに購入し、受け入れをする

など、共通の会計ソフトをどちらかで購入する必要がありました。

しかし、汎用データコンバータを用いることで、顧問先は従来通りの会計ソフトで記帳し、そのデータを会計事務所の会計ソフトに変換して受入れ、チェックや決算、申告書作成を行うという業務の流れが可能になります。

2)販売管理などサブシステムとの連携

同じメーカーのソフトを使っている場合、販売管理ソフトなどサブシステムと会計ソフトは通常連携が取れるようになっています。

しかし、会計ソフトとサブシステムのメーカーが違うというケースは以外と多くあります。その理由はいくつかありますが、例えば次のようなものです。

- 会計ソフトと同メーカーの販売管理ソフトが営業形態に合わない

- 会計ソフトは経理部、販売管理ソフトは営業部と別々に導入が行われた

このような場合も、汎用データコンバータは違うメーカー製ソフトウェア間の連携を取ることができます。例えば販売管理ソフトから販売データ、入金データなどをデータ出力し、これを会計ソフトの仕訳データに変換後会計ソフトで取り込むといった処理が可能となります。

3)財務会計データの総合チェック

汎用データコンバータの機能を用いて会計データをチェック用に加工し、勘定科目や摘要記載、消費税処理、仕訳検索、ベンフォード法(※)判定データなどの機能を付加することで、会計データの適正性や税務調査対策、ひいては不正調査に至るまでの業務を行うツールが作成できます。

弊所はこのツールを用いて不正調査や新規顧問先の予備調査などを行っています。

※自然に発生する数字の集合においては、その最初のn桁の発生度合いは一定の対数関数カーブに従うという法則。このカーブから外れるものは何らかの人為的な行為が含まれている可能性が高い。

4.汎用データコンバータの今後

今後会計はPCソフトウェアからクラウド環境へ急速に移行するものと予想されます。

また、資料をAIなどで画像処理することで自動会計仕訳が作成されたり、電子商取引の情報がそのまま財務会計データとなるなど大きく変革していきます。

しかし、会計という考え方が完全に変わってしまわない限り、「日付、摘要、勘定科目、金額」という基本的なデータ構造は不動となります。

恐らく将来的にはブロックチェーン技術(参考記事はこちら→仮想通貨技術を支える「ブロックチェーン」について)を活用し、プラットフォームを横断した財務会計情報がクラウド上で取り扱われるような形になっていくと思いますが、それまでは様々な形で偏在するデータを使わざるを得ません。その間の「つなぎ」として、しばらくは活用することになるのではないかと思います。

以上

コロナワクチンとリスクマネジメント

先日、新型コロナワクチンの2回目接種を終えました。

想定された通り若干の発熱など副反応は起こりましたが、大事に至ることなく終わりました。

変異種である「デルタ株」には効かないとか、ワクチン接種は危険だとかいう意見を散見しますが、今回はワクチンの説明とともになぜ私が受けたかを書いておきます。

1.感染症と統計学

世の中にはたくさんの病気がありますが、その中でも細菌やウイルスによって引き起こされる「感染症」は厄介です。これらは宿主の体の中で増えて病気を引き起こすだけではなく、さらに別のターゲットを目指して感染を広げようとするからです。

細菌やウイルスの病原性が強いほど危険かというと、生物的にはそうも言いきれません。

感染を広げるには、「生かさず殺さず」宿主に活動してもらって、どんどん広げてもらう方が良いからです。

感染の広がりやすさは、病原性の強さよりも感染力、潜伏期間(感染してからどれくらいで発症するか)によって変わります。極めて強い病原性と高い死亡率の「エボラウイルス」がそれほど広範囲に広がらないのに対し、人によっては無症状で終わる新型コロナウイルスが今回のような世界的な流行になった理由の一つはここにあります。

このような特徴を持つため、感染症の広がりを予想したり対策を採る際には、統計学をベースにした様々な「モデル」が採用されます。このことと、我々が採るべき「リスクマネジメント」が重要な関係を持つことは後述します。

2.ワクチンの働き

人の体はよくできていて、細菌やウイルスのような病原体が体の中に入ると、それらを異物として戦いながらそれらの特徴を覚えて体中に伝達し、次の機会に戦いやすくします。このような「免疫」という仕組みがあるので、一度感染症にかかった場合でも次はかかり難かったり、かかっても重症化しにくくなります。

ワクチンはこの「免疫」の仕組みを人為的に利用します。

後で説明する様々なしくみを使い、ワクチンはウイルスや細菌などの病原体に対する免疫を作り出します。この時重要なのは、自然に病気にかかった時と違い、病気の発症なく比較的安全に免疫を作り出す点です。人間世界に当てはめると、災害などの訓練を行うようなものと言えます。

3.ワクチンの種類

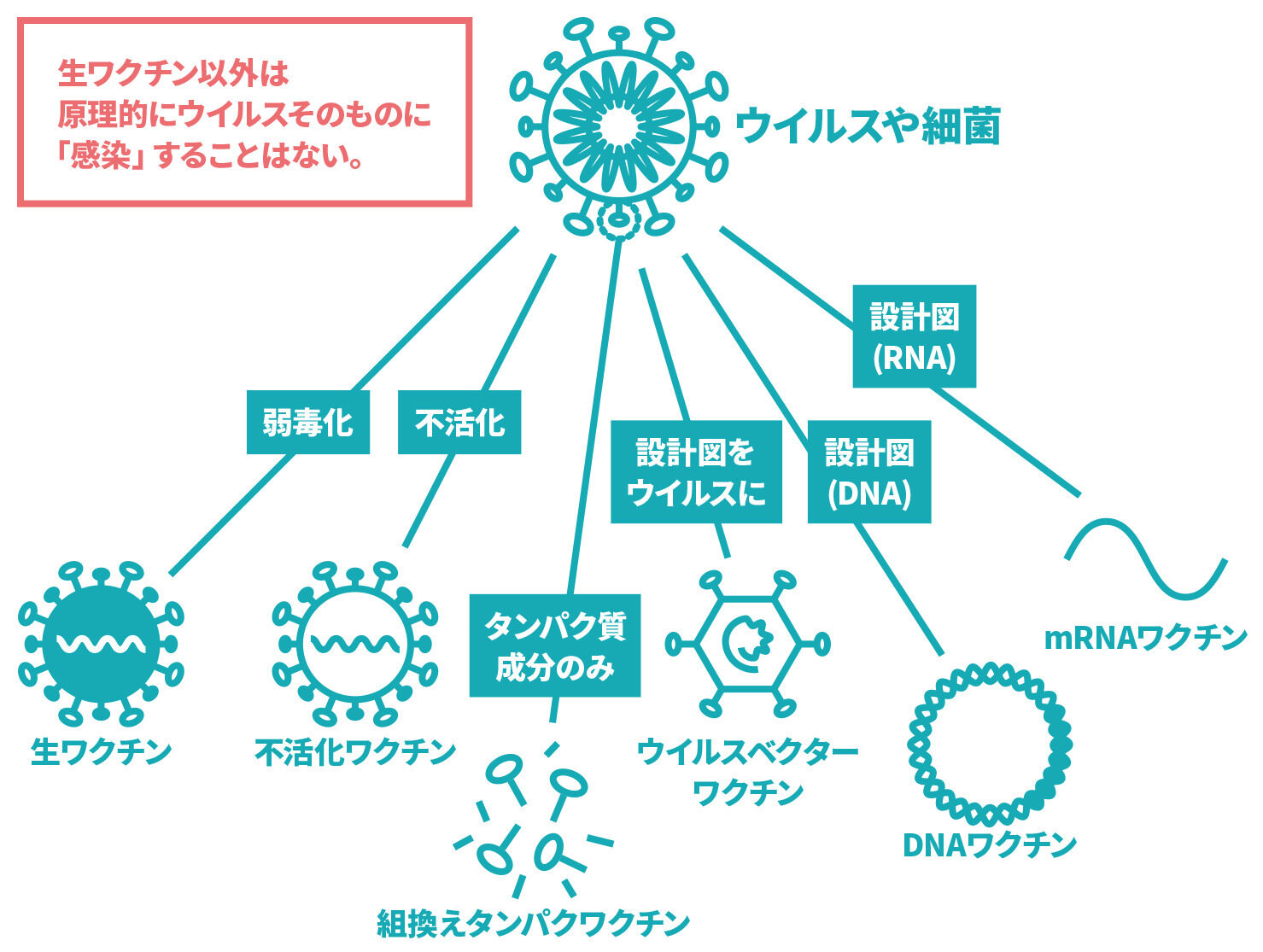

厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」より

①生ワクチン

最も初期に開発されたワクチンです。

19世紀初頭、天然痘を予防するため、イギリスの医師ジェンナーが牛の天然痘である「牛痘」が乳しぼりをする人に感染した際の水疱液を人に注射したのが始まりです。

生ワクチンは病原性を弱めた病原体から作られており、接種することで実際にその病気にかからせ、退治することで強い免疫力を付けることを狙っています。しかし、病原体そのものであるためリスクは比較的高く、取り扱いには気を付ける必要があります。

②不活化ワクチン、組換えタンパクワクチン

病原体に感染力をなくす処理をしたり、病原体と同じ構成のたんぱく質を使う方法です。

これらは生ワクチンと違って「ホンモノ」ではなく1回接種しただけで十分で持続性ある免疫を得ることが出来ないため、安全性とのトレードオフとして通常は複数回の接種が必要となります。

③mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチン、DNAワクチン、ウイルスベクターワクチン

さらに進んだものがこれらのワクチンです。

これらのワクチンは、ウイルスを構成するたんぱく質の遺伝情報を取り出し、これを人の細胞に伝えてウイルスと同じ特徴(但し病原性なし)を持ったたんぱく質を生成させる方法です。

mRNA、DNA、ウイルスベクターの違いは、この遺伝情報を伝える方法をそれぞれRNA(リボ核酸)、DNA(デオキシリボ核酸)、ウイルスとしていることによるものです。

mRNAは非常に壊れやすいため、温度管理が重要となります。mRNA方式の新型コロナワクチンが輸送や保存に冷凍庫を必要とするのはこれが原因です。

4.リスクマネジメント

前述の通り、感染症の広がりを理解する際には統計学的な考え方が大変重要です。

となると、これを予防する、抑え込むにも統計学的に考えなければなりません。

ここにリスクマネジメントの考え方が生きてきます。

リスクマネジメントは、「リスクをゼロにする」ことを目的としていません。

リスク(一般的には危険な事象)に対し、様々な対策を採ることで、それが具現化する可能性を減じて行き、最終的には許容できる範囲にまで弱めることを意味します。

新型コロナウイルスについては、いわゆる三密(密集、密接、密閉)を避ければ感染しにくいことがわかっていますし、マスク、手洗い、うがい、消毒など対策が感染リスクを下げることも明らかとなっていますが、感染の広がりを見ていると許容できる範囲までリスクを低減しているとはいいがたい所があります。

これに対し、ワクチンについては上記の対策に加えてさらに感染や重症化のリスクを下げる効果が認められています。ワクチンを接種することについては、新しく、急いで開発されたことなどに起因する様々な懸念や変異種への効果など懸念もありますが、当面は自身や周囲の感染リスクをさらに下げるため、必要ではないかと思って接種した次第です。

専門家でない私の目から見ても明らかに「デマ」と言える情報がSNSなどで流布されていますが、できるだけ冷静に判断し、何よりも自身や周囲の大切な人たちを守る行動をしたいと思います。

ランサムウェアなど迷惑メール、どう防ぐ?

メールを使うと必ず問題になるのが、望まない広告やいかがわしい内容が書かれた迷惑メールや、コンピュータウイルスが添付された危険メールです。

特に最近、「ランサム(身代金)ウェア」と呼ばれる手法が話題になっています。

本物と紛らわしいアドレスなどをクリックすると、使用しているファイルなどが全て暗号化されてしまい、身代金を払うまで解除されない、という犯罪行為です。

この手法で、アメリカにでインフラの天然ガス施設がストップしてしまう、といった大きな被害も出ています。

電子メールは現代のビジネスに無くてはならないものですが、他方このような迷惑な代物も呼び込んでしまいます。

この記事は、私の事務所を例に、どのような方法で防ぐことが出来るかをご紹介します。

1.電子メールのリスク

アメリカ民主党の大統領候補だったヒラリー・クリントン氏は、国務長官時代に、機密情報を含む可能性のある電子メールの送受信に私用電子メールアドレスを使用していた事実で批判の的になっています。この問題は、2016年米大統領選でドナルド・トランプ氏に敗れた原因の一つともいわれています。

こういう概念自体が、いわゆる冷戦時代には考えられなかったことですね。

一般ビジネスの世界においても同じです。現在「会社の業務に電子メールを使用していない」という会社は、余程の理由がない限りもうほとんどないと思います。

ただこの電子メール、実はその成り立ちを原因として、元々あまり機密性が高くない仕組みを持っています。

例えば、特にセキュリティ上の配慮をしない場合、一定の知識を持った者が途中で傍受することが可能です。また、他人に成りすましてメールを送受信することもさほど難しい技術を要しません。

このような問題は非常に大きいものの、技術的専門性が高く「添付ファイルへのパスワード付加」などで対処も可能ですから今回は触れません。

普通のユーザーには、「迷惑メール」や「ウイルスメール」、「ランサムウェア」といった被害がもっと実務的に問題となるのではないかと思いますので、以下ご説明したいと思います。

2.迷惑メール

迷惑メールは、古いコメディ「モンティ・パイソン」の一コントから転じて俗に「スパム」と呼ばれています。

その概念は広く、単なる広告メールから、詐欺やアダルト目的などいかがわしい情報を送信するもの、またデマを次々に転送してばらまかせるものまで、多岐にわたります。

仮にメールアドレスを変更しても、どこからか不正に収集した個人情報を使って次々送信してくる、文字通り迷惑なメールです。

3.危険メール

危険メールは迷惑メールに含まれる概念です。

ただ、迷惑メールが単に不必要な情報を送りつけてくるのに対し、危険メールは受信した者やその周囲に明確な悪影響を与えます。以下のようなものがあります。

- ウイルス添付メール…メールにコンピュータウイルス(悪意をもって動作するプログラム)が添付されており、添付ファイルを閲覧などするとコンピュータが感染してしまいます。

- フィッシングメール…綴りは「Phishing」です。電子メールを介して偽のページなどに相手を誘導し、クレジットカード番号等の個人情報を聞き出す詐欺です。

- ランサムウェア…パソコンのデータファイルを勝手に暗号化し、「解除して欲しくば金を払え」と脅迫する、一種のウイルスです。ランサム(身代金)の意味通りの目的で送られます。

4.日本の法律における規制

迷惑メールの規制に関する日本の法律としては「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」と「特定商取引に関する法律」がありますが、正直大きな効果を上げているとは言い難い状況です。

5.迷惑メール、危険メールへの対処

①何もしない?

対処方法として「何もしない」方法もあり得ますが、ウイルス等のターゲットとなるパソコンで受信し、感染した場合には顧客企業へのウイルス送信元になったり、社内の機密文書が流出したりといった大きな被害が出かねません。

また、ランサムウェアにより重要なファイルが暗号化されると、全ての業務が止まってしまう可能性もあります。解除しようと身代金を支払うことは、犯罪者集団を助ける(金銭だけではなく、「どこどこも支払ったよ」という実績となる)ことにもなり大きな問題があります。

何らかの被害が出た場合には、対策を取っていなかった企業はその賠償などの責任を免れない可能性が高くなります。

ウイルス対策ソフトをパソコンにインストールして頻繁に更新している場合にはこのようなリスクは大きく減りますが、それでもランサムウェアや不要な広告などの「迷惑メール」は完全に防げません。

②メールソフトで対策

この方法は、メールソフトにウイルス対策ソフトの機能を追加して、受信時に対策を取るものです。

メールソフトがメールサーバーに接続した際、受信するメール一つ一つを検査し、危険メールや迷惑メールと判断されたものは受信フォルダとは違う場所に「隔離」するか削除し、受信してしまうのを防ぐものです。

また、危険メールや迷惑メールと判断されたメール送信元を登録し、次回からはその相手からの受信自体を拒否するという方法も採ります。

ただ、この方法はそれぞれのパソコンに適切な設定を行っておく必要がありますし、ユーザーが別のメールソフトを使っていたり、機能を無効にしていた場合には動作しません。また、誤って拒否すべきメールを受信してしまう場合も多くあります。

③メールサーバーで対策

この方法は、メールサーバーそれ自体が危険メールや、迷惑メール隔離機能を持っているものです。

メールサーバーが危険メールや迷惑メールの特徴を記録した膨大なデータベースを持っており、人工知能等も利用して、サーバー側で迷惑・危険メールをブロックします。

現在、大手インターネットプロバイダはおおよそこの機能を備えたメールサーバーを提供しています(OCNの例 https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000s5y)。

OCNの場合、危険メールや迷惑メールのブロック率はほぼ100%で、また誤ってブロックしたケースもほとんどありません。加えて、1週間に1回、どのようなメールがブロックされたかのリストを送ってきますので、誤って重要な連絡をブロックされてしまうことはほとんどありません。

「迷惑メール自動判定(無料)」と「迷惑メールブロックサービス」(OCN)

コストや使い勝手を考えると、③に②を組み合わせる方法が最も効果的なのではないかと考えます。

④メールを使わない(ビジネスチャットツールの利用)

前述の通り、メールはそもそもインターネットの黎明期に学術的な発想で生まれた手法です。

メールはインターネットを構成する回線やサーバ中を転送され、多くが暗号化されずにのぞき見が可能な状態となっています。

また、メールを多く使われる方はお分かりと思いますが、多数の同報送信、「cc:」や「Bcc:」といった補助送信先が含まれたメールのやり取りが多く繰り返されると、議論がどうなっているかわからないことも多くあります。そのようなメールに、共同作業のファイルが添付されていたらどのファイルが正しいバージョンかもわからなくなります。

このような状況を解決するため、多くの企業でメールの使用をやめる意思決定がなされ、その代わりに「チャットツール」と呼ばれるコミュニケーションツールが台頭しています。

現在多く使われているチャットツールは、下記のようなものです。

- Slack(スラック)

- Chatwork(チャットワーク)

- Microsoft Teams(マイクロソフトチームス)

- LINE Works(ラインワークス)

これら以外にもチャットツールがありますが、ビジネスに利用する場合にはできるだけ利用者の多いものにすることや、無料であるからといってセキュリティレベルの不明なものなどを使わない、といった一定の配慮は必要です。

弊所は、耕夢システムの一部である「Chatter(チャター)」を利用しています。

このChatter、セールスフォース社が提供しているのですが最近上記のSlackを買収したとのニュースが流れ、これらの勢力図がどうなるのか興味ぶかい所です。