先日、新型コロナワクチンの2回目接種を終えました。

想定された通り若干の発熱など副反応は起こりましたが、大事に至ることなく終わりました。

変異種である「デルタ株」には効かないとか、ワクチン接種は危険だとかいう意見を散見しますが、今回はワクチンの説明とともになぜ私が受けたかを書いておきます。

1.感染症と統計学

世の中にはたくさんの病気がありますが、その中でも細菌やウイルスによって引き起こされる「感染症」は厄介です。これらは宿主の体の中で増えて病気を引き起こすだけではなく、さらに別のターゲットを目指して感染を広げようとするからです。

細菌やウイルスの病原性が強いほど危険かというと、生物的にはそうも言いきれません。

感染を広げるには、「生かさず殺さず」宿主に活動してもらって、どんどん広げてもらう方が良いからです。

感染の広がりやすさは、病原性の強さよりも感染力、潜伏期間(感染してからどれくらいで発症するか)によって変わります。極めて強い病原性と高い死亡率の「エボラウイルス」がそれほど広範囲に広がらないのに対し、人によっては無症状で終わる新型コロナウイルスが今回のような世界的な流行になった理由の一つはここにあります。

このような特徴を持つため、感染症の広がりを予想したり対策を採る際には、統計学をベースにした様々な「モデル」が採用されます。このことと、我々が採るべき「リスクマネジメント」が重要な関係を持つことは後述します。

2.ワクチンの働き

人の体はよくできていて、細菌やウイルスのような病原体が体の中に入ると、それらを異物として戦いながらそれらの特徴を覚えて体中に伝達し、次の機会に戦いやすくします。このような「免疫」という仕組みがあるので、一度感染症にかかった場合でも次はかかり難かったり、かかっても重症化しにくくなります。

ワクチンはこの「免疫」の仕組みを人為的に利用します。

後で説明する様々なしくみを使い、ワクチンはウイルスや細菌などの病原体に対する免疫を作り出します。この時重要なのは、自然に病気にかかった時と違い、病気の発症なく比較的安全に免疫を作り出す点です。人間世界に当てはめると、災害などの訓練を行うようなものと言えます。

3.ワクチンの種類

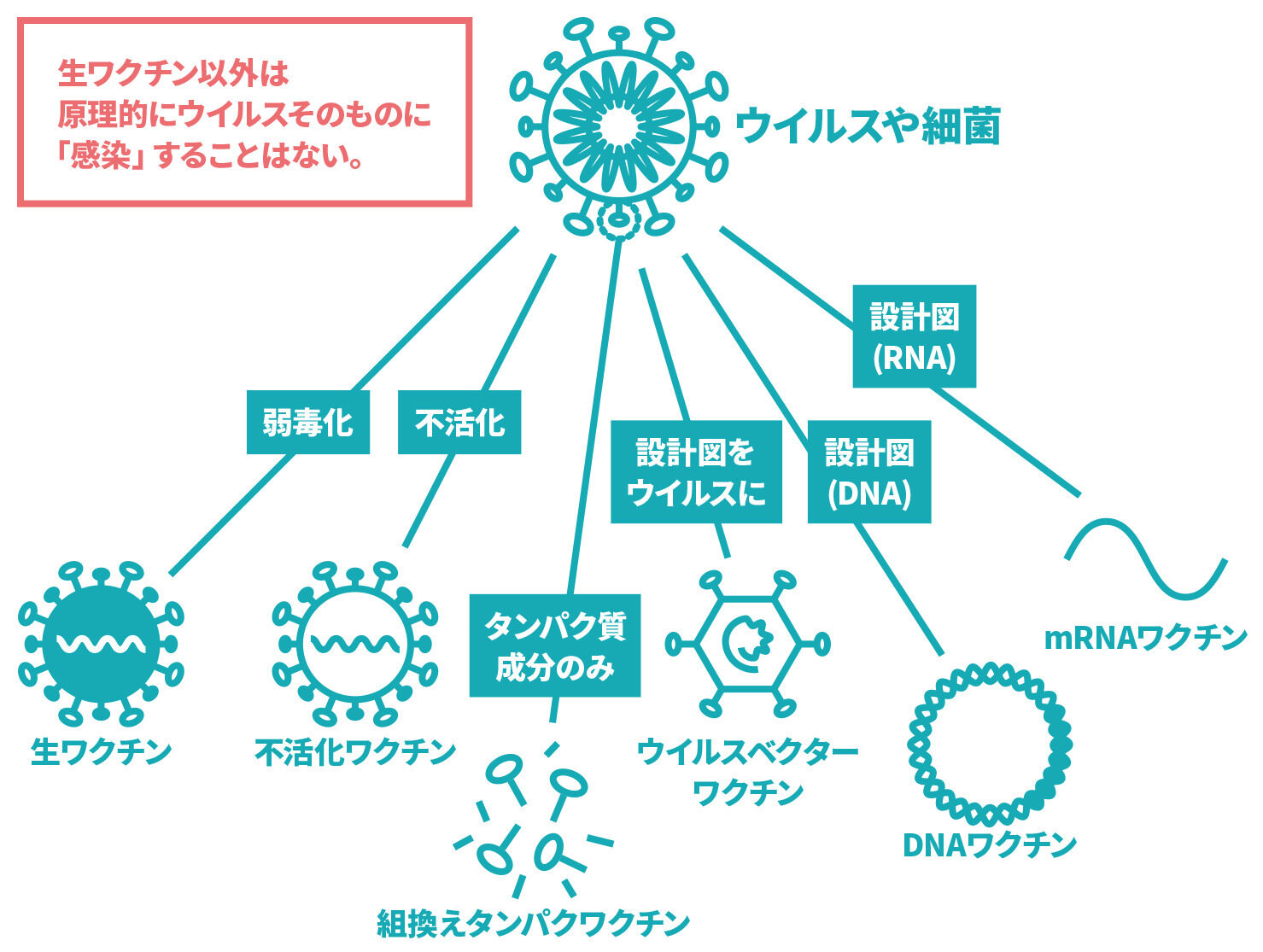

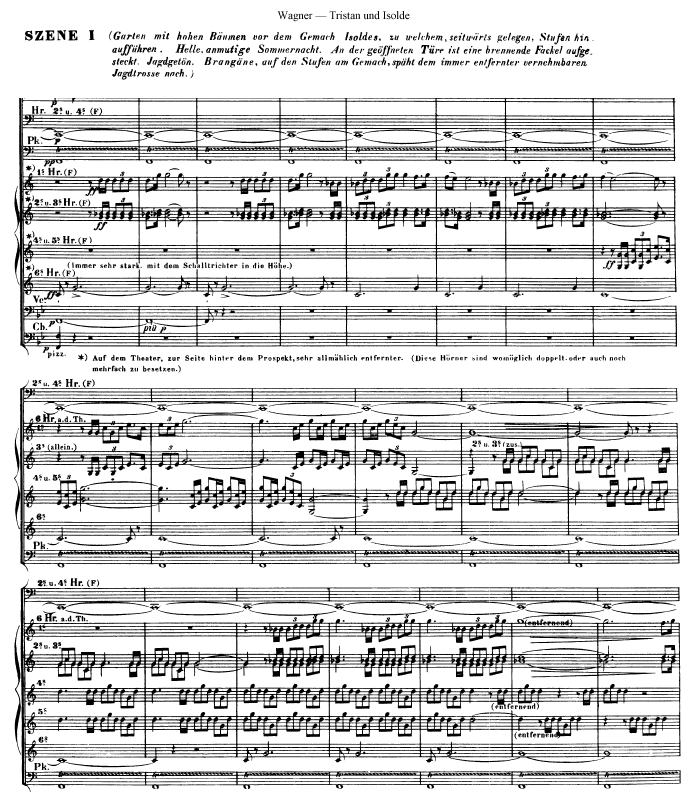

厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」より

①生ワクチン

最も初期に開発されたワクチンです。

19世紀初頭、天然痘を予防するため、イギリスの医師ジェンナーが牛の天然痘である「牛痘」が乳しぼりをする人に感染した際の水疱液を人に注射したのが始まりです。

生ワクチンは病原性を弱めた病原体から作られており、接種することで実際にその病気にかからせ、退治することで強い免疫力を付けることを狙っています。しかし、病原体そのものであるためリスクは比較的高く、取り扱いには気を付ける必要があります。

②不活化ワクチン、組換えタンパクワクチン

病原体に感染力をなくす処理をしたり、病原体と同じ構成のたんぱく質を使う方法です。

これらは生ワクチンと違って「ホンモノ」ではなく1回接種しただけで十分で持続性ある免疫を得ることが出来ないため、安全性とのトレードオフとして通常は複数回の接種が必要となります。

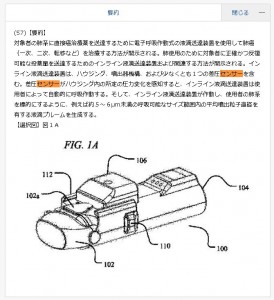

③mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチン、DNAワクチン、ウイルスベクターワクチン

さらに進んだものがこれらのワクチンです。

これらのワクチンは、ウイルスを構成するたんぱく質の遺伝情報を取り出し、これを人の細胞に伝えてウイルスと同じ特徴(但し病原性なし)を持ったたんぱく質を生成させる方法です。

mRNA、DNA、ウイルスベクターの違いは、この遺伝情報を伝える方法をそれぞれRNA(リボ核酸)、DNA(デオキシリボ核酸)、ウイルスとしていることによるものです。

mRNAは非常に壊れやすいため、温度管理が重要となります。mRNA方式の新型コロナワクチンが輸送や保存に冷凍庫を必要とするのはこれが原因です。

4.リスクマネジメント

前述の通り、感染症の広がりを理解する際には統計学的な考え方が大変重要です。

となると、これを予防する、抑え込むにも統計学的に考えなければなりません。

ここにリスクマネジメントの考え方が生きてきます。

リスクマネジメントは、「リスクをゼロにする」ことを目的としていません。

リスク(一般的には危険な事象)に対し、様々な対策を採ることで、それが具現化する可能性を減じて行き、最終的には許容できる範囲にまで弱めることを意味します。

新型コロナウイルスについては、いわゆる三密(密集、密接、密閉)を避ければ感染しにくいことがわかっていますし、マスク、手洗い、うがい、消毒など対策が感染リスクを下げることも明らかとなっていますが、感染の広がりを見ていると許容できる範囲までリスクを低減しているとはいいがたい所があります。

これに対し、ワクチンについては上記の対策に加えてさらに感染や重症化のリスクを下げる効果が認められています。ワクチンを接種することについては、新しく、急いで開発されたことなどに起因する様々な懸念や変異種への効果など懸念もありますが、当面は自身や周囲の感染リスクをさらに下げるため、必要ではないかと思って接種した次第です。

専門家でない私の目から見ても明らかに「デマ」と言える情報がSNSなどで流布されていますが、できるだけ冷静に判断し、何よりも自身や周囲の大切な人たちを守る行動をしたいと思います。

![fb_logo_mitsubishi[1]](https://shiojiri.gr.jp/blog/wp-content/uploads/2021/07/fb_logo_mitsubishi1-150x150.gif)

![logo[1]](https://shiojiri.gr.jp/blog/wp-content/uploads/2021/07/logo1-150x150.png)