⑥困った時は

※順次追加していきます

[エラー画面が出た]

[パスワードを忘れた]

[トップメッセージに行けない]

[ログインできない」

[メンションが作成できない]

[ファイルが添付できない]

税理士法人耕夢chatterの使い方⑤(お客様向け)

⑤スマホでの使い方

chatterは、スマホでも「Slaesforceアプリ」をダウンロードすることで利用できます。

PCより便利な場合もあるので、是非使って下さい。

iPhoneでもAndroidでも、アプリ検索で「Salesforce」を探すと上記が出てきますので、インストールしてください。

インストールが完了したらログインしますが、その際 ③招待と受入 で保存したユーザー名とパスワードを入力します。

スマホでの画面はこのようになっています。

PCよりだいぶ簡略化されていますが、メッセージやコメントを書きやすくなっています。

またメンション等の書き方も原則としてPC同様です。

便利なのが「スマホ撮影画像の添付」機能です。

メッセージやコメントを書く際、スマホに保存された画像を添付するだけではなく、カメラを起動して撮影即添付することが可能です。

急に届いた郵便について弊所に質問したり、物件の管理状況や資料の書き方の質問など、画像を通してお話したほうが良い場合にはこちらをお使い下さい。

もちろん、これらの画像も秘密保持対策は十分になされています。

税理士法人耕夢chatterの使い方④(お客様向け)

④パソコンでの使い方

グループに加入すると、このような画面が表示されます。

(※このような画面でない場合は ⑥困った時は へ)

chatterの書き込みは、「トップメッセージ(そのトピックでの一番最初の書き込み)」に、「コメント」がどんどん付されていく形をとっています。

新しい話題が出た際は、トップメッセージをまず作成しましょう。

トップメッセージを書く場合、次の画面にある「最新情報を共有」と書かれた枠内をクリックすると、文字の記載やファイルの添付が可能なテキストボックスが現れます。

この書き込み欄でできることを以下箇条書きしてみます。

・普通のテキストファイル(太字や下線、箇条書きなどの装飾も一部可能)

・画像の貼り付け(ファイルとしても添付可能)

・メンションをつけて、知らせたい相手に通知(後で詳しく書きます)

・ハッシュタグ 「#」 あとは他のSNSと同様

・ファイルの添付の仕方 トップコメントには10ファイル、その後のコメントには1ファイルだけ添付

・リンクの張り方 http:~などで始まるテキストを書くと勝手にリンクに

・それ以外の言葉にリンクを貼りたければ、その文字列を選択してから「リンク(チェーンのアイコン)」ボタン→アドレス入力

メッセージを書く欄で「@(半角アットマーク)」を入力するか、人のマークのアイコンを押すと、メンションを付ける候補が表示されます。候補が出ない場合、相手の名前の一部を入れてみましょう。また全く候補に出てこない場合、その相手がこのグループに正しく所属しているか確認してください。

メンションを付けて送信すると、下のような通知(ベルのマークのアイコンを押すと表示)が出るとともに、メールでも相手にお知らせが届きます。

また、「グループの詳細」欄にある「グループのメール」アドレス(長いメールアドレス)に、登録したユーザのメールアドレスからメールを送信すると、そのメールの内容が投稿されます。

時々こういった画面になり、トップメッセージを書く欄が現れない時があります。

そういう場合は、「グループアドレス(上記の例だとchatterテストグループ)」が書かれたリンクをクリックすると、最初に示したトップメッセージを書くことのできるページに移動します。

なお、トップメッセージを書くことのできるページを開いている際、ブラウザのアドレスバーに表示されているURL(https://koum.lightning.force.com/lightning/r/***/view)は、そのトピックや付随するコメントをまとめて表すことができます。

議論の形式をWordやテキストファイルなどで保存しておくと、そのURLを開くことですぐにそのやり取りを呼び出すことができます。

税理士法人耕夢chatterの使い方③(お客様向け)

③招待と受入

chatterグループは、「招待」→「受入」という過程を通じてグループに加入頂く手続きを採っています。

まず、chatterグループの管理者から、ユーザであるあなたに「招待」が送信されます。

これは通常メールで送られますが、そのメールアドレスはあなたが通常使っており、メールの受信が随時できるものを選び、事務所の担当に知らせて下さい。

送信された「招待」はすぐにメールボックスに届きます。

これを開くと以下のようなメッセージが書かれていると思います。

この中にある「今すぐ参加」ボタンを押すと、以下のような登録画面が出ます。

名前や会社名を入力するのですが、この際「姓」「名」が通常と逆順になっていることに注意して下さい(多分英語由来のシステムであることが原因です)。

この入力を終えて「次へ」を押すと次の入力画面が出ますが、その際一番上に表示される「ユーザー名」を必ずどこかに保存しておいて下さい。

その後パスワードを設定(少なくとも 8 文字を使用し、数字と文字を組み合わせ)し、携帯電話を登録(しなくてもOKです)するとアカウントが作成され、ようこそ!という画面になります。

この画面にある「表示」ボタンを押すと、参加したchatterグループのトップ画面が表示されるはずです。

税理士法人耕夢chatterの使い方➁(お客様向け)

②耕夢グループchatterの特徴

先に説明しました通り、chatterは個人情報や企業秘密を含む情報を安全にやり取りすることのできるシステムです。

例えば、chatterにおいてやり取りされる情報には下記のようなものがあります。

・役職員の人事や給与、家族等の情報

・法人の月次試算表や前年比較などの分析データ

・相続税申告書の原稿や業務進捗状況

・戸籍謄本等のデータ

・不動産の状況など写真データ

・新製品・サービスの開発状況やそれに関連した会計税務の議論

・提携している弁護士、司法書士、社会保険労務士への相談

耕夢グループのchatterには「chatterグループ」がいくつも設けられています。

これらのグループは、法人や個人事業主の皆さんに向けたものがほとんどですが、一顧客一グループではなく、経理や相続対策など分野ごとに分けて複数設けられている場合も多くあります

これらのグループには参加者が厳格に決められており、同じ顧問先向けchatterグループであっても、そのグループへの加入が承認されていないユーザにはメッセージもファイルも一切閲覧できないようセキュリティが適用されています。

税理士法人耕夢chatterの使い方①(お客様向け)

<こんな記事を書いてます>

〇すぐに使い始めたい人向け(この後すぐ)

①chatterとは(このページ)

②耕夢グループchatterの特徴

③招待と受入

④パソコンでの使い方

⑤スマホでの使い方

⑥困った時は

〇すぐに使いたい人向け

・招待メールを開き、「今すぐ参加」ボタンを押す

・「名」「姓」の順番になっていることを注意して名前などを記入

・次の画面上部に表示された「ユーザー名(メールアドレスを基に作られてます)」を記録

・パスワードを決めて入力(携帯電話番号は登録しなくてもOK)

・アカウント作成

・「ようこそ! 〇〇グループ (非公開、顧客を含む) のメンバーになりました」メッセージ

→「表示」をクリック

・メッセージ確認や投稿画面が表示される

①chatterとは

chatter(チャター)は、Salesforce(セールスフォース)社が提供するビジネス版SNSです。

社内の情報共有、ファイル共有、業務連携を促進する目的で使用され、FacebookやTwitterのような「#」「@」のメンション機能やグループ機能、モバイル対応により、場所を問わずリアルタイムなコミュニケーションと知識・情報の蓄積・共有を実現します。

耕夢グループは、独自開発した耕夢システム内で、このchatterを「事務所内及びお客様との安全なコミュニケーション」に活用しています。

chatterには担当をはじめとする職員や提携する士業専門家が常駐して対応でき、また必要なファイルなどが全て保存されています。

この点が他のSNS(LINEやFacebookが代表的)やメールとの違いと言えます。

他のSNSやメールの場合、メッセージや添付されたファイルは、送信されると外部にある相手のアカウントに持ち出されます。

しかし個人情報や企業秘密を含む情報をやり取りする場合が多い会計事務所の場合、あまり簡単にそういった情報を外に出すべきではありません。

chatterも似たような動作をしているように見えますが、実際にはメッセージやファイル全てが「制限されたグループ内で保存」されるという形で完結しており、わざわざダウンロードして他に漏らさない限りは外に出ないよう管理されています。

使い分けが面倒でしょうか?

とはいえ、現在でもメールや電話、場合によってはまだFAXといった複数のやり取りを並行している場合も多いと思います。これはそれぞれの用途がそれぞれに長所や弱点を持っているためであり、ビジネスSNSでも考え方は変わりません。

一般的なコミュニケーションやちょっとした相談・問い合わせといった気軽な用途には、やはりLINEなどの通話やメッセージが適していると思います。

chatterは、単なる連絡ツールではなく。「会計事務所がいつもそこにいる感じ」や「皆さんお手元のPCやスマホが入口になっている会計事務所」というイメージでとらえて頂けると分かりやすいかもしれません。

総則6項と最高裁判決―不動産節税策の行方

<かつて相続税対策の「定番」手法>

昔から相続税を減らす対策として定番と言われる手法があります。

それは、相続税評価額と実勢価格の差を利用し、多額の借入で不動産を購入することで、相続税評価額を大幅に圧縮するというもの。いわゆる「タワマン節税」にも通じる考え方です。

路線価などの評価方法は、「相続税計算の際の共通ルール」ともいえる「財産評価基本通達」に定められ、ほとんどの相続税実務はこれにのっとって行われていれば問題は全くありません。

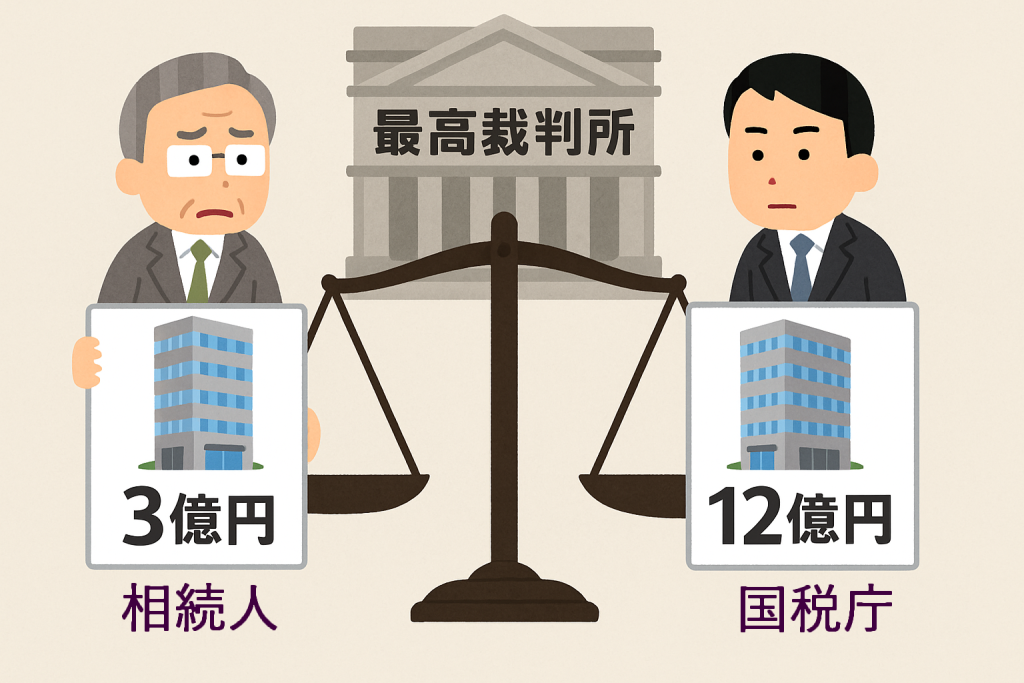

しかし令和4年4月19日、最高裁判所は、実勢価格との大きな差を作為的に発生させる過度な節税策に対し、財産評価基本通達の伝家の宝刀ともいえる「総則6項」を適用し、通達評価を否認した税務当局の判断を支持する判決を下しました。今回の裁判は、従来の実務感覚に一石を投じるものであり、我々税理士にとっては衝撃的な事件と言っても良いものでした。

この判例は、今後の相続対策に間違いなく大きな影響を与えることになります

今回は、納税者にも税理士にも大きなショックを与えたこの判例について解説致します。

<対策がうまくいき、相続税がゼロに>

被相続人(亡くなった方)は、90歳の時に信託銀行等から合計約10億円超の借入を行い、2件の高額不動産を購入しました。

購入資金の調達や取得は、表向きは不動産事業承継対策の一環と説明されつつも、相続人らも近い将来の相続を見据えた税負担軽減効果があることを十分理解し、期待して実行されたものでした。

その後、被相続人が94歳で死去。これらの不動産と借入金を引き継いだ相続人らは、財産評価基本通達に基づき不動産①を約2億円、不動産②を約1.3億円と評価しました。

結果、借入金(相続財産を計算する際には控除します)を考慮すると課税価格はたった3,000万円程度となり、基礎控除を適用すると相続税額はゼロになってしまいました。

(おおよその流れ)

平成21年 不動産2物件購入

平成24年 相続発生

平成25年 不動産②売却、その後相続税申告書提出

<税務調査によって覆される>

しかし、相続発生直後に、相続税評価額がたった1.3億円だった不動産②を約5.15億円で売却していた事実もあり、税務当局は総則6項を適用。不動産鑑定評価に基づく時価(合計約12.7億円)で再計算し、更正処分を行いました。課税価格は9億円、相続税額は約2.4億円という結果です。

ゼロだった相続税が、なんと2.4億円になってしまったのです。

<最高裁の判断ポイント>

この後、最終的に持ち込まれた最高裁判所は以下の通り判断しました。

・時価の意味と通達の位置づけ

相続税法22条の「時価」とは客観的な交換価値を指し、評価通達は行政内部の統一的基準にすぎず、納税者への直接的な法的拘束力はない。よって、鑑定評価額が時価として妥当であれば、それが通達評価額を上回っても違法とはならない。

・平等原則との関係

租税法上の平等原則は「同様の状況には同様の課税」を求めるもの。通達は原則として画一的な評価を行うことで公平性を担保するが、通達適用が著しい不公平を生む場合には例外が認められる。

・合理的理由の有無

- 通達評価額と時価の乖離が極めて大きい

- 多額借入による高額不動産取得が高齢期に実行され、節税効果が極端

- 取得から相続までの期間が短く、直後に売却も行われている

といった事情が重なり、本件においては他の納税者と比較して「看過し難い不均衡」を生じさせると判断。通達評価ではなく鑑定評価での課税を適法としました。

実際の所、被相続人が信託銀行に相談した際、借入金により不動産を取得した場合の相続税の試算及び相続財産の圧縮効果の説明を受けており、この借入が相続税対策のためであることを十分に認識していました。

また、信託銀行のが借入に関して作成した稟議書には「理由」として「相続税対策」が明記されていました。

これらの事実は税務調査の過程で明らかになっています。

<実務への影響と留意点>

この判決は、総則6項の適用範囲について明確な数値基準を示したわけではありません。しかし、今後の税務現場では次のような点が重視されると考えられます。

・乖離の程度:通達評価と実勢価格の差が大きい場合、意図的な節税策と見られやすい。

・資金調達方法:常識的な範囲を超える借入や、返済期間が極端に長い場合はリスク大。

・取得者の年齢や事業目的:事業の必要性より節税目的が前面に出ると疑われやすい。

・取得後の経営計画:不動産事業としての計画が不明確な場合、節税意図と判断される可能性。

・相続直後の売却:取得当初から売却を視野に入れていたと見られる行動は危険信号。

・金融機関との関係:相続税に限らず、「過度な節税」対策は「脱税」と同様に扱われるとの強い認識を共有しておくこと

<おわりに>

今回の最高裁判決は、総則6項の「著しく不適当」という抽象的な基準の適用事例として重要な意味を持ちます。タワマン節税に限らず、不動産や株式評価にも波及し得る論点です。

節税と租税公平の境界線は依然として曖昧ですが、実務では“形式だけ整えた節税策”が通用しにくい時代になったといえるでしょう。今後は、取得目的や資金計画を含めた全体のストーリーが、税務当局から見ても納得できる形で備わっていることが求められます。

令和7年度の税制改正と年末調整などの注意点について

令和7年度の税制改正で、給与等の源泉徴収事務に関して非常に重要な改正がありました。

改正内容が重要なのはもちろんなのですが、以前から行われていた改正とちょっと異なり、内容や適用タイミング、またそれに応じた皆さんの対応に関して大きな注意点があります。

今回は、この改正について説明し、実務上の注意点についてご説明致します。

<改正点の説明>

基本的には、「〇〇の壁」と呼ばれる、「頑張って給与を増やしたら逆に負担が増えてしまう」という特異点をこれまでより高い所得ラインに引き上げ、勤労意欲を削ぐことのないようにする配慮が織り込まれています。

1.基礎控除と給与所得控除の引き上げ

・合計所得金額132万円以下の給与所得者について、基礎控除と給与所得控除の合計額が95万円となるように制度が見直され、実質的に所得税が課されないよう調整されました

・その後の所得階層でも段階的に控除額が引き上げられます

・収入190万円以下の場合、給与所得控除(一定額まで給与に税金がかからないライン)の最低保障額が55万円→65万円に引き上げ

2.特定親族特別控除(仮称)の新設

・19歳以上23歳未満で年収123万円以下の子などに対して、最大63万円の控除を認める新制度を導入

3.扶養控除等の所得要件の改正

・扶養対象となる親族の所得要件が48万円以下→58万円以下に引き上げ

・勤労学生の上限も75万円→85万円に引き上げ

<手続などの注意点>

1.改正への対応

①年末調整まで

・今回の改正は「令和7年12月1日」から適用されますので、令和7年11月までの給与計算は、改正前のソフトウェアや計算表で行う必要があります

②年末調整時

・「改正により新たに扶養控除等の対象親族等がいないか」確認し、異動がある場合には「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます

・「特定親族特別控除の対象親族等がいないか」を確認するために、「給与所得者の特定親族特別控除(仮称)申告書」の提出を受けます

③令和8年以降

・「扶養控除等(異動)申告書」に、源泉控除対象親族の記載が正しく行われているか確認します

・給与計算に用いる「対象親族等」には新設された特定親族特別控除対象者が含まれているか確認します

・改正後の源泉徴収税額表(年内に公表されます)に基づき、各月の源泉徴収を計算します

<(まとめ)中小企業経営者向け注意点>

・令和7年11月までと、12月以後の手続の変化を把握し、それぞれ適切に行う必要があります

・給与計算ソフトウェアの改正対応状況をあらかじめ確認しておく

・従業員から提出される各種申告書(扶養控除等、基礎控除、配偶者控除、特定親族特別控除)が令和7年12月以後に対応した正しい様式・内容であるか確認する

・年末調整計算に改正後の控除額が正しく織り込まれていることを確認する

・これらを適時に行うため、年末調整資料の収集や作業開始時期を例年より前倒しする

・令和8年からの給与計算業務が改正後の計算に準拠しているか注意する

【ラボ】ホームオートメーションのすすめ

「ホームオートメーション(HA)」や「スマートホーム(SH)」という言葉を目にしたことがありますか?

身近には目にしなくても、ニュースやIT系を中心とした記事に出会うことはあるかも知れません。その名の通り「家の中をオートメーション化・スマート化する」という考え方は、昨今AIやIoTの進化によって着実に進歩しています。

とはいえ、まだ大多数の方が採用していないこともあり、「何がどう便利なのか」「本当に必要なのか」といった疑問ももちろん出てくると思います。

今回は、実際にこれらを実用してみた結果を元に、メリットやデメリットについてご説明します。

HA製品には多数ありますが、本記事においてはメジャーな製品のひとつである「スイッチボット(SwitchBot、SB)」シリーズを例に説明します。

SBシリーズの製品には、「家庭用ロボット(掃除機など)」と「スマートロボット(SH製品)」の2カテゴリーがありますが、スマートホームの説明に使いやすい後者を取り上げます。

スマートロボット製品を使うと、こんなことができます。

・玄関のスマートロック(暗証番号やICカード、指紋、顔認証での開錠)

・照明のオンオフ、明るさ、色の調整

・家電製品のオンオフ(赤外線リモコンやコンセント、物理スイッチを利用)

・カーテンやロールスクリーンの開閉

スイッチボットの動作確認画面

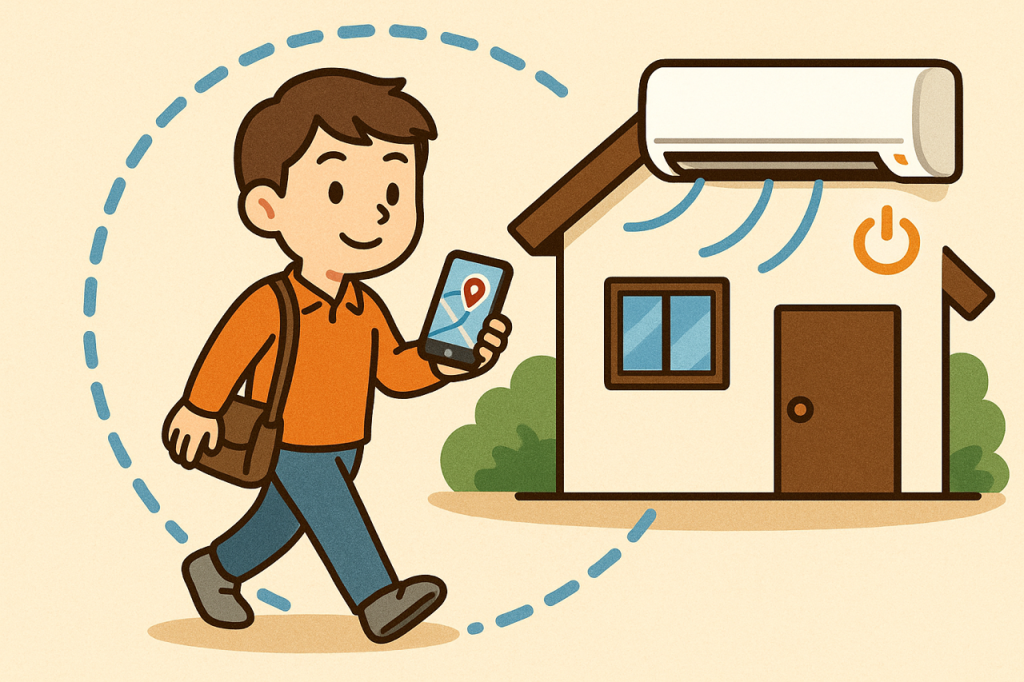

さらに、これらを温度や湿度、人感センサー、時間(その地域の日の出・日没など設定も可能)を使って制御したり、全てをスマホで外部から動かすことも可能です。

赤外線リモコンの学習による利用や、物理スイッチを「指で押す」ような操作や、既存カーテンの開け閉めをしてくれるロボット、WiFiでコントロールできるコンセントなど、いわゆるアナログな環境にもある程度適応できるのが大きなポイントです。

これらの機能は簡単なプログラミングも可能で、例えば「GPSによって利用者が家から一定距離まで帰ってきたら自動でエアコンを作動して帰り着くころには快適にしておく→開錠したらエアコン動作を抑え、省エネを考慮するとともに必要な照明をつける」といったちょっと複雑な動作も自動化できます。

空き家や別荘の悩みの一つである「カビ防止」にも有効です。

このカビ、空気が循環せず湿度や温度が一定以上になると繁殖し、一旦生えると大規模なプロの作業を入れないと除去できない上に、アレルギーの原因にもなる厄介な存在です。

しかしHAによって「湿度や温度が一定レベルを超えたら、エアコンの除湿機能やサーキュレータを動かし、許容範囲に抑えたら自動的に電源を切る」と言う形で、カビの発生原因となる湿度を抑えつつ省電力、ということも可能になります。

弊社ラボにおいては、湿度や温度によってエアコン、サーキュレータ、カライエ(ダイキン製の住宅除湿器。別の機会に記事にします)をコントロールし、海沿いや山中物件にありがちなカビ発生をトータルで押さえる実験を行っています。

一方で、当然ながらデメリットもあります。

・設定や接続にやや手間がかかる、知識が必要となる

・インターネット環境が必須で、通信費用もかかる

・無線接続に依存しているため、WiFiが不安定なときにはうまく動作しない

・提供メーカーのシステムダウンがあると使えない

・スマホを紛失・破損すると手も足も出ない

・遠隔地で使用している場合は、プログラミング不備による誤動作や火事のリスク

・防犯性もあるが、万全の信頼性がある訳ではなく警備会社との契約ほど安全ではない

・家電などを動かすことによる光熱費の発生

デメリットや費用の発生はもちろんありますが、「必要な時に必要な分だけ動かす」ことで、便利で快適な環境を得られることや、カビの発生がどれだけ建物の価値を下げるかなどを考えると、十分に価値のある機能ではないかと思います。

空家売却までの管理費用や、中古物件を買う際のリフォーム予算の一部に織り込んでみるのも一考に値すると思います。

【ラボ】「研究施設」開設のお知らせ

税理士法人耕夢は、今年夏に「研究施設」をオープンします。

メーカーでもない会計事務所が研究施設?と疑問に思われるかもしれません。

ですがこの施設、私たちが業務上直面する、様々な問題への解決手法を生み出し、お客様にアドバイスするための大変重要な場所なのです。

例えば、現在問題となっている「空き家」。

長年お一人で住んでおられた住人がお亡くなりになり、相続人がいなかったり、遠く離れて住んでいたりとその家を引き継げず、メンテナンスも収益化もできず放置して、雨漏りやカビなどでどんどん傷んでしまう。

「実家の相続対策」と言い換えても良いかもしれません。

このような事例は数多く発生しており、どのように対処すべきか早急に検討する必要があります。

また昨今、物価高や人材不足、円安といった複合要因で新築の戸建てやマンションが高騰しています。

こうなると、幾ら賃上げが進んでも若い世代に手が届かなくなってしまいます。

そういった方に、良い中古物件を魅力的なリフォーム・リノベーションで安価に提供できないでしょうか。

幸い?中古物件はまだ新築ほど高騰しておらず、特に前述の空家の問題もあって供給は比較的期待できます。

遠隔地にある実家を管理したり、中古物件を上手に使う場合、重要になるのがIoTによる「ホームオートメーション」化です。

例えば、電気代を節約しつつ家じゅうの湿度を一定以下に抑えたり、照明やエアコン、ドアロックなどをコントロールして安全で快適、低コストな生活を実現するなど、こういったことは今手に入る製品群で比較的安価に実現できます。

最後に、中古住宅の購入、リフォームやリノベーション、賃貸や売却、相続といった節目には必ず「税金」が関係してきます。どのようなシチュエーションでどのような税金が影響するか意識する必要があり、対処は大変重要な論点です。

この研究施設は、上記のような論点を研究しつつ、お客様に実証実験内容を見学頂いたり動画を配信することが可能です。また同時に、弊所の役職員がフルリモートで事務所と全く同じ業務を行えたり、またゲストハウスとしての活用も可能な立地・構成となる予定です。

今後各論点についてご紹介記事を配信致しますので、是非ご期待下さいませ。

写真1 ダメージ修理・リノベーション中

写真2 施設からの眺望

写真3 ホームオートメーションの例